Décryptage d’une conversation entre bactéries et plantes

Pour en savoir plus

Les légumineuses sont capables de s’adapter aux carences en azote des sols en produisant des nodules capables de fixer l’azote atmosphérique. Le lupin blanc est capable, en plus, de développer des racines spéciales dites protéoïdes, lorsqu’il manque de phosphore. Dans un article publié dans la revue PNAS, des scientifiques décrivent l’existence d’une voie qui régule ces adaptations. Ils montrent par ailleurs, en réalisant des greffes entre différentes espèces de lupin, que ce mécanisme pourrait être conservé et donc offrir de nouvelles pistes pour l’amélioration des cultures.

Les plantes ont une capacité remarquable à adapter le développement de leurs racines en fonction des nutriments disponibles dans le sol. Par exemple, les légumineuses, comme les pois ou les haricots, développent des nodules sur leurs racines pour capter l'azote de l'air lorsque le sol en est pauvre.

Le lupin blanc (Lupinus albus), une autre légumineuse, va encore plus loin, car, en plus de ses nodules, il produit des racines spécialisées appelées racines protéoïdes en réponse à un manque de phosphore.

Ces racines protéoïdes sont constituées de nombreuses petites racines courtes et très serrées qui se développent en réponse à une carence en phosphore. Elles augmentent la surface de contact avec le sol, ce qui permet à la plante d'absorber plus efficacement les nutriments. De plus, elles sécrètent des acides organiques et des enzymes qui rendent le phosphate du sol plus disponible pour la plante. Cette adaptation est essentielle pour la survie des plantes dans des sols pauvres en nutriments, notamment en l’absence de symbiose mycorhizienne, comme c’est le cas chez le lupin blanc.

Les légumineuses modèles, comme le soja, le lotier et la luzerne (Medicago), ont permis d’identifier un mécanisme appelé voie AoN (Autoregulation of Nodulation) qui régule la formation des nodules sur leurs racines. Ce mécanisme permet à la plante de contrôler le nombre de nodules formés, évitant ainsi une dépense excessive d'énergie que l’on pensait intimement liée à la relation symbiotique avec la bactérie hébergée. Chez ces plantes, des protéines spécifiques agissent comme des récepteurs de signaux qui, une fois activés, limitent la formation de nouveaux nodules.

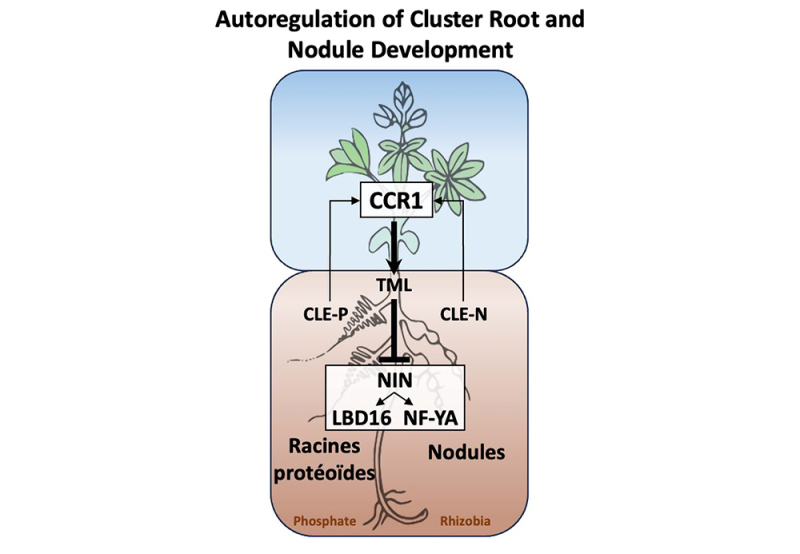

Dans une étude publiée dans la revue PNAS, les scientifiques relatent la découverte, chez le Lupin blanc, d’une protéine clé, appelée CCR1, qui contrôle à distance à la fois la formation des nodules et des racines protéoïdes. Cette protéine agit comme un frein, empêchant la plante de développer trop de nodules ou de racines protéoïdes. Ils ont ainsi défini une nouvelle voie de régulation, appelée AoDev (Autoregulation of Cluster Root and Nodule Development). Ce système ne se contente pas de répondre aux signaux symbiotiques, c’est-à-dire aux signaux provenant des bactéries, mais agirait directement sur les gènes de développement de la plante comme NIN, LBD16, NF-YA qui sont eux-mêmes activés lorsque la plante manque d’azote ou de phosphore. Cela crée un lien entre différents types de réponse à la carence en nutriments.

Pour mieux comprendre ces mécanismes, les chercheurs ont réalisé des greffes entre différentes espèces de lupin. Par exemple, ils ont greffé le mutant de lupin blanc dépourvu de la protéine CCR1 sur des racines de lupin bleu (Lupinus angustifolius), qui ne produit normalement pas de racines protéoïdes. Ces greffes ont induit la formation de structures ressemblant à des racines protéoïdes chez le lupin bleu, montrant que la voie de régulation est probablement conservée chez différentes espèces de lupin.

Les scientifiques disposent d'autres mutants de lupin, avec ou sans racines protéoïdes, qu'ils prévoient d'étudier dans le futur. Ces études permettront de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à la formation des racines protéoïdes et à la régulation systémique de la plasticité racinaire.

Ces travaux mettent en évidence un nouveau régulateur clé de la plasticité racinaire et offrent un cadre unifié pour comprendre comment les plantes intègrent les signaux nutritionnels pour adapter leur développement souterrain. La découverte de la voie AoDev et de la protéine CCR1, ainsi que l'impact des greffes inter-spécifiques, suggèrent de nouvelles pistes pour l'amélioration des cultures et la compréhension des mécanismes d'adaptation des plantes aux contraintes nutritionnelles.

Figure : Schéma du mécanisme AoDev : la protéine CCR1 exprimée dans la tige inhibe à distance la formation des nodules et racines protéoïdes via le module développemental NIN/LBD16/NF-YA. Le signal montant est sous la forme de petits peptides de la famille CLE (spécifique de la carence en phoshore CLE-P ou en azote CLE-N).

En savoir plus : L. Marquès, F. Divol, A. Boultif, F. Garcia, A. Soriano, C. Maurines-Carboneill, V. Fernandez, I. Verstraeten, H. Pidon, E. Izquierdo, B. Hufnagel, & B. Péret. The white lupin CCR1 receptor-like kinase controls systemic Autoregulation of Cluster Root and Nodule Development, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (21) e2418411122, https://doi.org/10.1073/pnas.2418411122 (2025).

Pour en savoir plus

Institut des sciences des plantes de Montpellier - IPSiM (CNRS/Inrae/Université de Montpellier)

2 place Pierre Viala

34060 Montpellier