Vers une médecine de précision pour les tumeurs neuroendocrines de l’intestin grêle

Les tumeurs neuroendocrines de l’intestin grêle, tumeurs rares, ont longtemps été perçues et traitées comme une seule et même maladie. Or il existe une hétérogénéité au sein de ces cancers. Dans un article publié dans Nature Communications, des scientifiques montrent l’existence de quatre classes de tumeurs. Ces travaux ouvrent la voie à une meilleure prise en charge des patients atteints de ces cancers.

Les tumeurs neuroendocrines de l’intestin grêle sont des cancers rares. Elles se développent à partir de cellules spécialisées, appelées cellules entéroendocrines, qui sont normalement impliquées dans la régulation de la digestion et la production d’hormones.

Complexité et hétérogénéité des tumeurs neuroendocrines

La prise en charge clinique de ces tumeurs reste complexe en raison de leur hétérogénéité et de leur comportement imprévisible. Bien que rares, ces tumeurs voient leur nombre augmenter au sein de la population, notamment du fait de diagnostics plus précis. Si dans une grande partie des cas, ces cancers sont plutôt de bon pronostic, 10% environ sont beaucoup plus agressifs et résistent aux traitements. Malgré cette disparité clinique, les tumeurs neuroendocrines de l’intestin grêle étaient jusqu’à maintenant considérées, et donc soignées, comme une seule et même maladie.

Découverte de quatre groupes moléculaires distincts

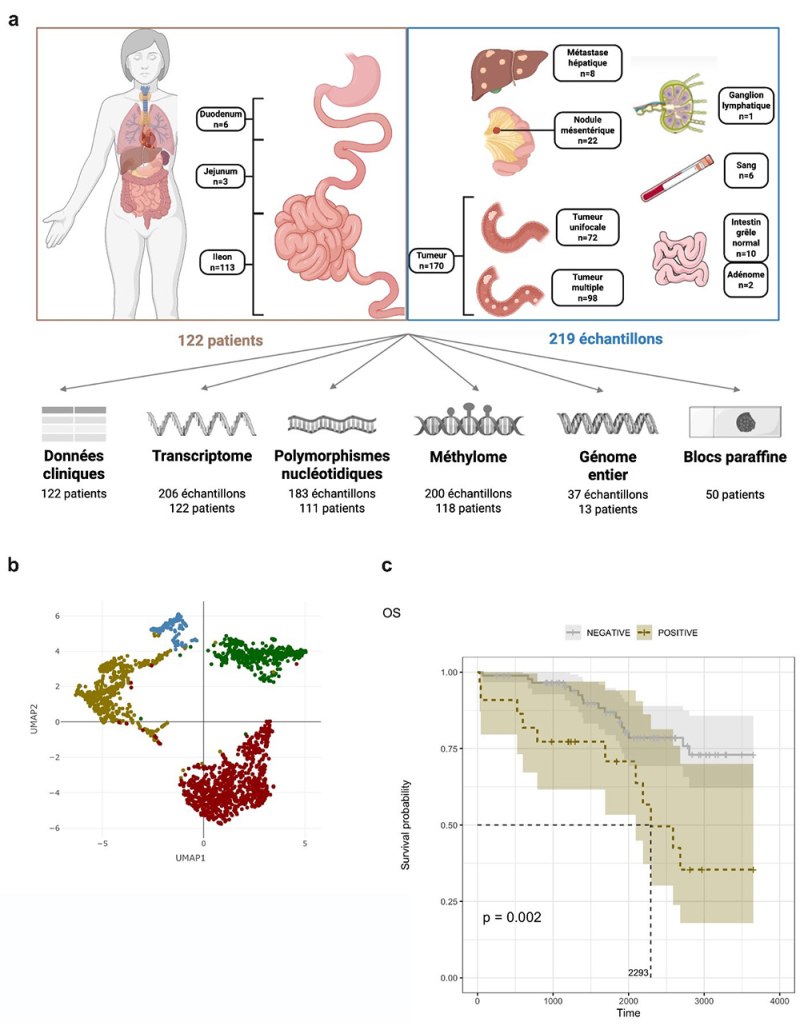

Une étude récente publiée dans la revue Nature Communications a révélé que ces tumeurs peuvent être classées en quatre groupes moléculaires distincts. Grâce à une analyse approfondie, incluant des données génétiques, transcriptomiques et épigénétiques, les chercheurs ont identifié des caractéristiques uniques pour chaque groupe :

Les études multi-omiques combinent plusieurs types de données biologiques pour offrir une vue d'ensemble complète des mécanismes moléculaires impliqués dans une maladie. Elles incluent :

- Données génétiques : Étude des variations dans la séquence d'ADN.

- Données transcriptomiques : Analyse de l'expression des gènes, c'est-à-dire la quantité d'ARN messager produite à partir des gènes.

- Données épigénétiques : Examen des modifications chimiques qui affectent l'activité des gènes sans en altérer la séquence d'ADN, comme la méthylation de l'ADN.

Grâce à cette approche, les chercheurs ont identifié des caractéristiques uniques pour chaque groupe :

- Deux groupes sont liés à la différenciation des cellules endocrines.

- Un groupe est caractérisé par la présence de cellules immunitaires.

- Un groupe possède des propriétés dites mésenchymateuses, avec des fibroblastes associés au cancer qui favorisent la progression tumorale et réduisent la survie des patients.

L'étude a également mis en évidence des altérations chromosomiques spécifiques et des profils de méthylation de l’ADN, qui pourraient servir de nouveaux marqueurs pour le diagnostic ou le pronostic.

Vers une médecine personnalisée

Ces résultats suggèrent qu’il est nécessaire de reclassifier ces tumeurs en fonction de leur profil moléculaire. Cela ouvre la voie à une médecine de précision permettant des traitements plus adaptés à chaque type de tumeur. Ils offrent également de nouvelles perspectives thérapeutiques, notamment pour cibler les fibroblastes pro-tumoraux, et soulignent l’importance de mieux comprendre l’interaction entre les cellules tumorales et leur microenvironnement.

Figure : a. Représentation schématique de la cohorte. b. Clustering de Leiden. On observe quatre groupes transcriptomiques moléculaires distincts. c. Courbes de survie globale pour le groupe mésenchymateux. Le statut mésenchymateux implique un pronostic défavorable.

En savoir plus : Patte, C., Pommier, R.M., Ferrari, A. et al. Comprehensive molecular portrait reveals genetic diversity and distinct molecular subtypes of small intestinal neuroendocrine tumors. Nat Commun 16, 2197 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-57305-8

Contact

Laboratoire

Centre de recherche en cancérologie de Lyon - CRCL (Centre anticancéreux Léon Bérard/CNRS/Inserm/Université Claude Bernard)

28 rue Laënnec

69008 Lyon