Une signature neuronale de la conscience perceptive

Comment devenons-nous conscients du monde qui nous entoure ? Dans une étude publiée dans Nature Communications, des scientifiques utilisent des enregistrements intracrâniens, réalisés dans le cadre d’une préparation à une chirurgie chez des patients épileptiques volontaires, pour mesurer précisément l’activité neurale associée à la conscience perceptive. Cette approche révèle la dynamique avec laquelle on prend conscience d’une image.

Deux obstacles méthodologiques majeurs pour étudier la conscience perceptive…

La conscience perceptive est définie comme l’expérience subjective que l’on a lorsque l’on traite des informations sensorielles. En d’autres termes, ce que cela fait de voir, d’entendre ou de toucher le monde qui nous entoure. L’étude publiée dans la revue Nature Communications surmonte deux obstacles méthodologiques majeurs dans la recherche sur la conscience perceptive. Le premier concerne la méthode utilisée pour enregistrer les signaux du cerveau. L’électroencéphalographie (EEG) ou l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), sont largement utilisées, mais ces méthodes non invasives présentent une résolution spatiale et temporelle limitée et un rapport signal sur bruit souvent insuffisant pour isoler les mécanismes cérébraux les plus fins de la conscience.

Le second obstacle touche à la dépendance aux rapports verbaux ou comportementaux. Traditionnellement, les scientifiques demandent aux personnes participant à des recherches sur la conscience d’indiquer quand elles perçoivent consciemment un stimulus. Or, cette approche introduit un biais majeur : elle confond l’expérience subjective avec le fait de la rapporter. Produire un rapport comportemental est susceptible de contaminer l’étude des mécanismes cérébraux associés au simple fait de percevoir.

…levés par une approche innovante

Pour dépasser le premier obstacle, l’équipe a eu recours à des enregistrements intracrâniens par stéréo électroencéphalographie (sEEG) chez des patients avec épilepsie. Ces patients, volontaires, subissaient cette intervention dans le cadre d’une préparation à une intervention chirurgicale. Cette technique offre une résolution spatiale et temporelle exceptionnelle, ainsi qu’un rapport signal sur bruit bien supérieur aux méthodes non invasives. Dans un premier temps, les patients devaient indiquer s’ils percevaient ou non un visage présenté à l’écran, ce qui a permis de caractériser l’activité cérébrale associée aux visages rapportés comme vus et non vus. Dans un second temps, les mêmes visages étaient présentés à des intensités différentes, sans que les patients n’aient à répondre. En s’appuyant sur la signature neuronale identifiée lors de la première phase, les scientifiques ont pu décoder avec la sEEG l’intensité du visage présenté, surmontant ainsi le second obstacle.

Une signature cérébrale de la perception consciente

Cette approche en deux temps a révélé une signature claire de la conscience perceptive dans une région clé du cortex visuel : l’aire fusiforme des visages. Cette région semble accumuler progressivement l’évidence visuelle. Lorsque l’accumulation franchit un seuil, elle donne lieu à une expérience subjective. L’étude ne permet pas de conclure à une contribution spécifique d’autres régions cérébrales, notamment les régions préfrontales qui sont souvent préfigurées comme candidates pour expliquer la conscience perceptive. Fait notable, l’accumulation d’évidence dans l’aire fusiforme des visages se manifeste également lorsque l’expérience subjective ne correspond pas à l’entrée sensorielle. Dans certains cas, les patients rapportaient avoir vu un visage alors qu’aucun stimulus n’était présent, une expérience assimilable à une hallucination visuelle. Par ailleurs, cette accumulation d’évidence permet aussi d’expliquer le degré de confiance avec lequel les participants pensaient avoir perçu un visage.

Ces résultats apportent une contribution majeure à la quête des corrélats neuraux de la conscience. Ils montrent qu’il est possible de cartographier finement les bases cérébrales de l’expérience subjective tout en s’affranchissant à la fois des limites des méthodes non invasives et des biais liés aux rapports comportementaux. En ouvrant la voie à une étude plus directe et plus mécanistique de la conscience, cette recherche offre de nouvelles perspectives sur la façon dont le cerveau construit notre expérience subjective du monde.

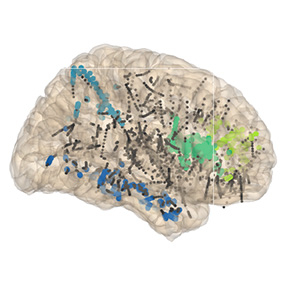

Figure : A. Procédures expérimentales. Les patients fixaient une croix superposée à des images de bruit visuel. Une image de visage était présentée à un moment aléatoire après le début de l'essai (représentée ici par un disque blanc, pour des raisons de droits à l’image). Dans l'expérience 2, les patients donnaient une réponse de détection à la fin de chaque essai (« delayed report »). Hit correspond à un visage vu, Miss correspond à un visage non vu. Dans l'expérience 3, les patients observaient passivement le flux visuel (« no report »). B. Contacts sEEG analysés placés sur un modèle de cerveau standardisé. Les contacts du cortex visuel ventral (VVC), du cortex pariétal supérieur (SPC), du cortex frontal inférieur (IFC) et du cortex préfrontal dorsolatéral (DLPFC) sont en couleur car ils correspondaient à des régions d’intérêt. C. Activité cérébrale moyenne (HGA : High Gamma Activity) dans le cortex visuel ventral en fonction de la détection et de l'intensité du stimulus dans l'expérience 2, et en fonction de l’intensité du stimulus dans l’expérience 3.

En savoir plus : Stockart F, Msheik R, Robin A, Jurkovičová L, Goueytes D, Rouy M, Mareček R, Hoffmann D, Mudrik L, Roman R, Brázdil M, Minotti L, Kahane P, Pereira M, Faivre N. Cortical evidence accumulation for visual perception occurs irrespective of reports. Nat Commun. 2025 Sep 26;16(1):8458. doi: 10.1038/s41467-025-63255-y. PMID: 41006226; PMCID: PMC12475450.

Contact

Laboratoire

Laboratoire de psychologie et neurocognition - LPNC (CNRS/Université Grenoble Alpes/Université Savoie Mont-Blanc)

Université de Grenoble Alpes

1251 rue des Universités

38058 Grenoble